百鼠:ひゃくねずみ - JIS Z 8102:2001 物体色の色名より⑪ -

2025/11/04

※本記事は全12回の連載となっております。

日本全国に藍染の着物が普及していた時代に、「四十八茶百鼠」と呼ばれるほど、多種の染め色が 江戸だけではなく全国的に普及したのは、「紺屋の明後日」と言われるほど、染物屋が多く、 庶民の注文に応じて、多くの色の反物を染めていたのが江戸時代であった。

JISの慣用色名に選ばれている鼠色系は、藍鼠、銀鼠、茶鼠、鼠色、利休鼠、鉛色、灰色、 煤竹色程度であるが、町人や紺屋が、当時の色名に下に「鼠」の一字をつけて贅沢禁止令の、 言い逃れの口実としたであろうことは容易に想像できる。例えば、紅消鼠や牡丹鼠、などの染め色などである。

利休鼠は、抹茶色を燻ませた色であり、 当時の流行色と言える辰巳芸者の深川鼠や明治に入っての新橋色など、 花街の色も流行色としてもてはやされたのであろう。 色は人々が自己を主張する手段として、昔から使い続けられてきた表現手段である。 「四十八茶百鼠」はその一例と言える。

JIS Z 8102:2001 物体色の色名

Names of non-luminous object colours

発行時期:2001年5月30日

原案作成団体:一般社団法人日本色彩学会、一般財団法人日本規格協会

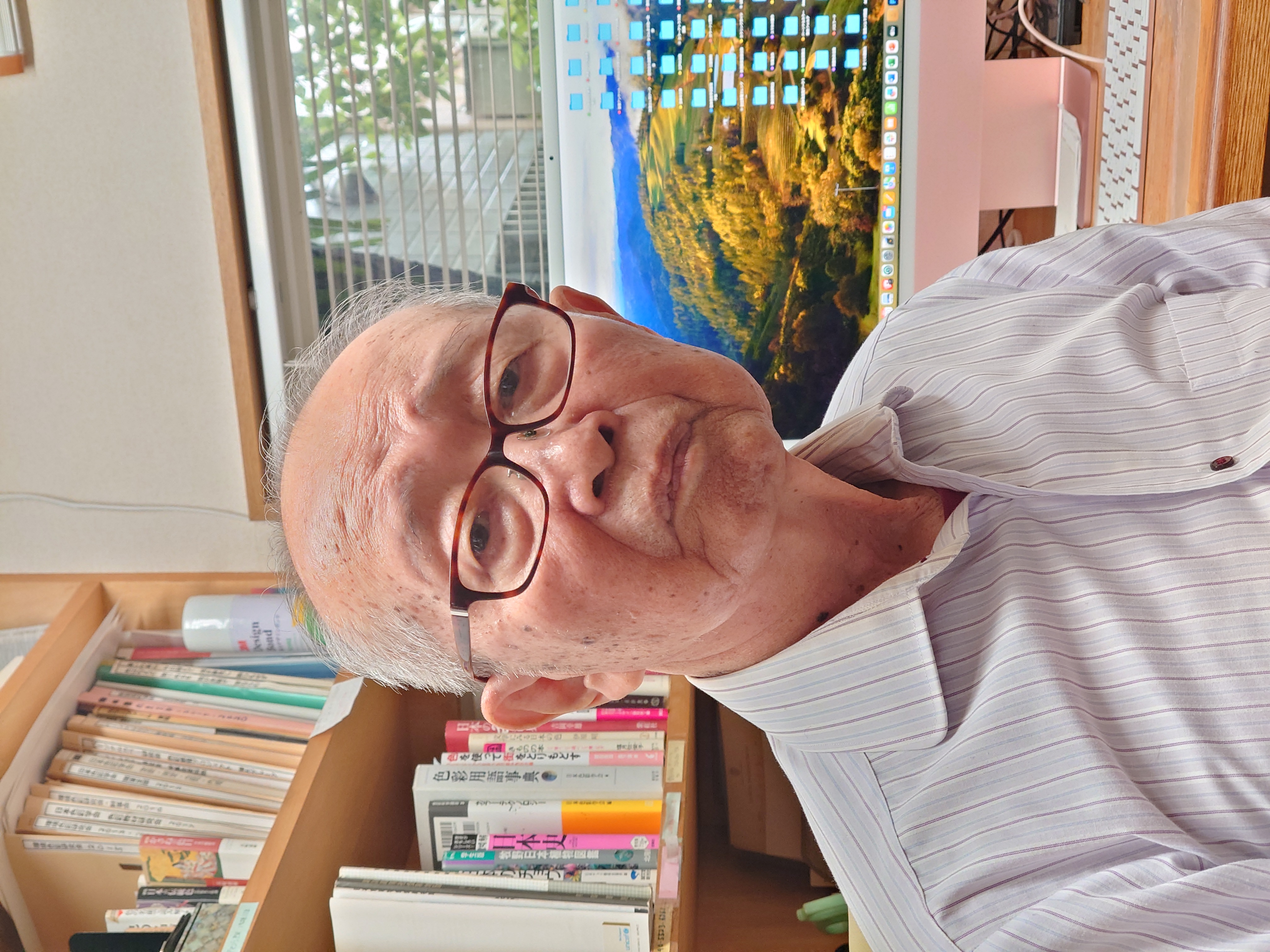

執筆者

永田 泰弘

日本色彩学会名誉会員

「JIS Z 8102:2001 物体色の色名」

検討委員会の委員長として、原案作成に携わる。

永田 泰弘

日本色彩学会名誉会員

「JIS Z 8102:2001 物体色の色名」

検討委員会の委員長として、原案作成に携わる。