四十八茶:紅海老茶 - JIS Z 8102:2001 物体色の色名より⑩ -

2025/09/01

※本記事は全12回の連載となっております。

1603年に、徳川家康が征夷大将軍になって江戸幕府を作り、1867年の王政復古までの260年余は、 江戸時代として、日本独自の文化の花が開き、文学、絵画、工芸、演劇などに庶民の文化が発展し、 生活面でも徹底したリサイクルと環境保全が行き渡り、町人文化が成立していった。

その中で、「四十八茶百鼠」と呼ばれる多くの色名が生まれた。茶色や鼠色は、安く染まる経済的な染め色で、そのような色に江戸っ子は「粋」を求めていたのだろう。 JIS慣用色名に選ばれているのに、紅海老茶、海老茶、赤茶、黄茶、灰茶、焦茶、金茶、鶯茶、抹茶色、黒茶などがある。

JIS慣用色名には入っていないが、江戸時代に入ると役者色と呼ばれる歌舞伎の人気役者などの名前を冠した團十郎茶、路考茶、芝翫茶、 璃寛茶、梅幸茶、仙斎茶、岩井茶、舛花色、そして利休茶などが人名に由来する色名として流行した。

JIS Z 8102:2001 物体色の色名

Names of non-luminous object colours

発行時期:2001年5月30日

原案作成団体:一般社団法人日本色彩学会、一般財団法人日本規格協会

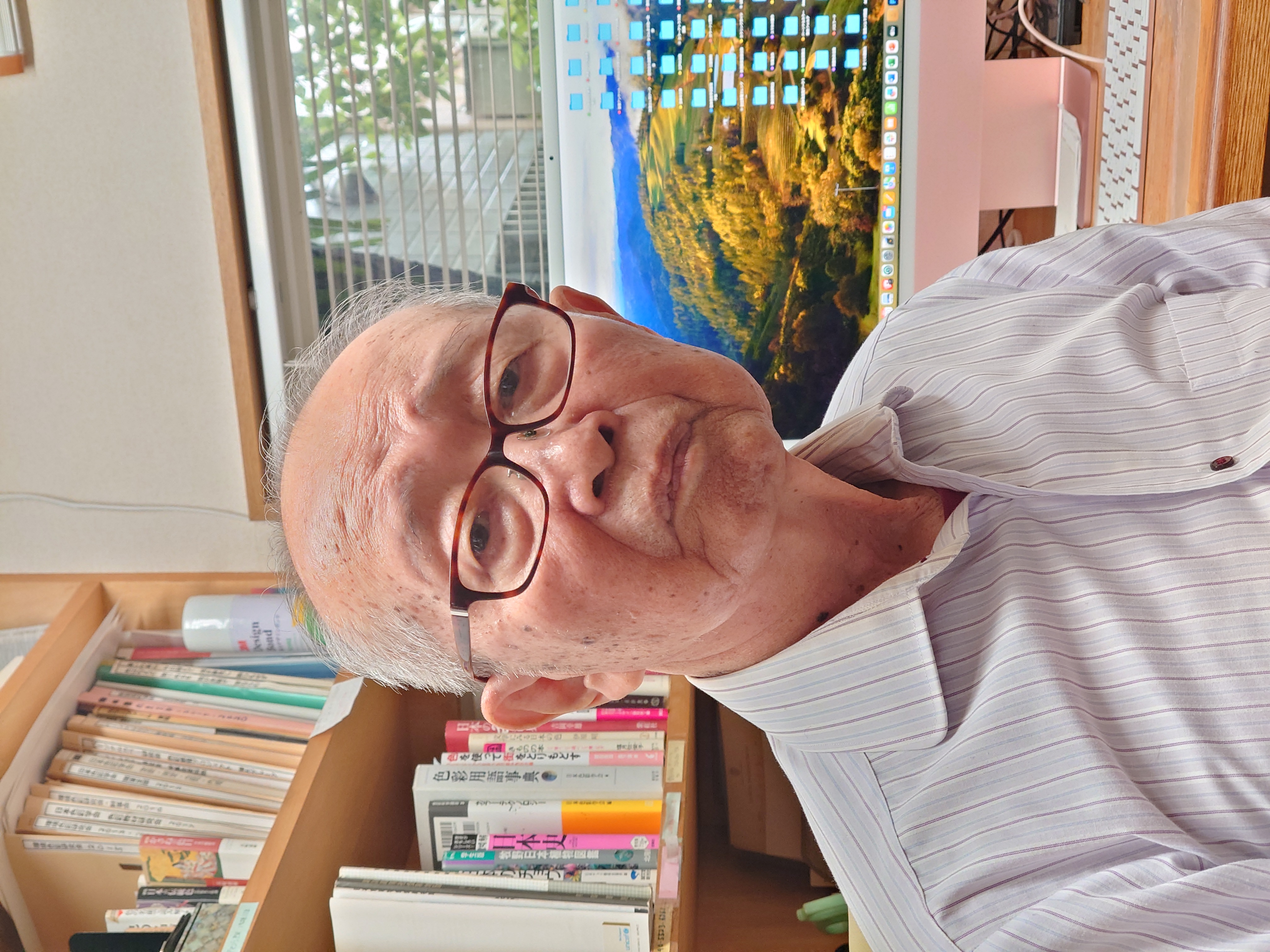

永田 泰弘

日本色彩学会名誉会員

「JIS Z 8102:2001 物体色の色名」

検討委員会の委員長として、原案作成に携わる。