ショートインタビュー 石山アンジュに聞く「シェア」のいま

2023/07/28

★アンコール掲載(初掲:2019/05/21)★

モノ・場所にはじまり個人のスキルや労働力まで、他人と共有する「新しい消費の形」である「シェアリングエコノミー」。

JSA-S 1202 (シェアリングエコノミー-オンラインプラットフォームの運用-仕様)が発行される、国際標準化の議論が開始されるなど、サービスの広がりとともに標準化の動きも加速しつつあります。

そんな「シェアリングエコノミー」について、一般社団法人シェアリングエコノミー協会事務局長の石山アンジュさんにお話を伺いました。

― 石山さんはシェアをどのように考えているのでしょうか?

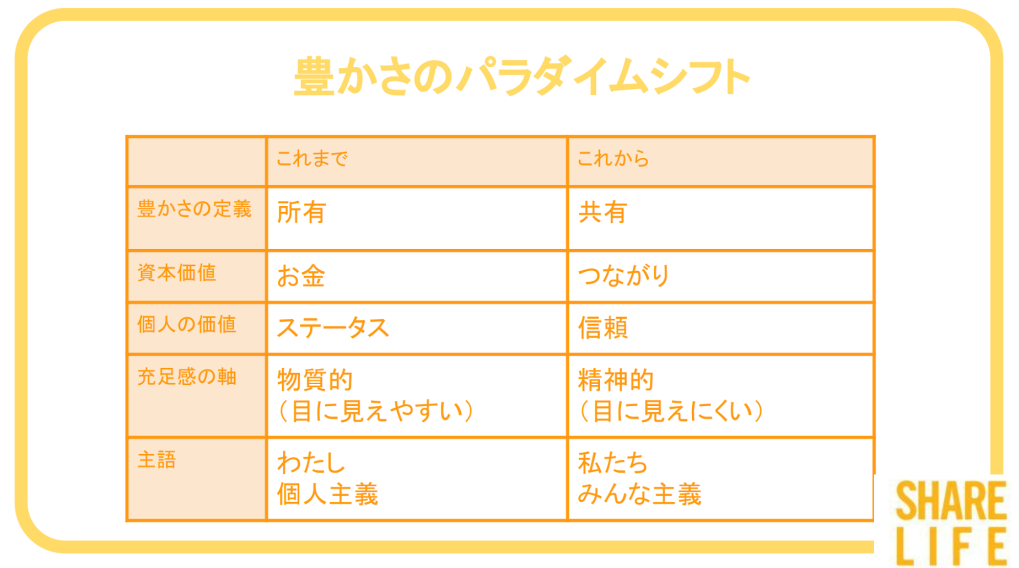

一言で言えば、「幸せの根源にあるもの」だと思っています。これまでの豊かさとは、商品などを所有することにありました。しかし、物が溢れた現代では、「所有」や「お金」から「つながり」や「信頼」に価値(ソーシャルキャピタル)が置かれる方向にシフトしてきています。そうなると当然幸せの定義も書き換えられる必要が出てくるわけですが、そのキーワードとして登場したのが「シェア」なのです。

日本でも江戸時代には長屋でお隣さん同士が醤油の貸し借りをしていた、というように「シェア」は既にカルチャーとして存在していました。この「シェア」の定義については、現状確たるものがありませんので、標準化の必要性の一つはここにあります。定義については今後ISOの国際会議等の場で多くの議論を重ねる必要があると考えていますが、「シェアリングエコノミー」は、先ほどお話した江戸時代の長屋の概念にインターネットによるプラットフォームビジネスが組み合わされた「ニューエコノミー」と考えると理解しやすいかもしれません。

― なるほど。時代の要請によって生まれたエコノミーと言えますね。ところで、「カーシェア」や「民泊」などはよく聞き、イメージがしやすいのですが、ほかにはどのようなサービスがあるのでしょうか?

2つの事例をご紹介したいと思います。1つ目は「子育てシェア」です。互いに顔を知っている地域の登録者同士で保育園や幼稚園、習いごとなどの送迎や託児からモノの貸し借り、ご飯のお誘いなどを「頼り合う」サービスです。昔ながらの「ご近所の頼り合い」がネットを使って仕組み化されたサービス、というと分かりやすいかもしれません。子どもを保育園に預けたくても預けられない、いわゆる「待機児童」問題は深刻ですが、「子育てシェア」はこの解決に役立つだけでなく、子育てをする方々の「生活の質」を変えることにも役立っています。

2つ目は、ペットの預かり合いサービスです。こちらも子育てシェア同様愛犬家同士が「頼り合う」サービスとなります。旅行などで自宅を留守にするときに、ペットのワンちゃんを地域の愛犬家の自宅に預けたり、お散歩をお願いしたりできるサービスなのですが、ペットを飼っていなくても、飼育経験があって審査に通れば、ワンちゃんを預かることができるんです。愛犬家に預かってもらえるのは安心ですし、飼い主にとっても、ワンちゃんにとってもうれしいサービスですね。

― まさに、信頼をベースに人と人をつなぐサービスと言えますね。シェアリングエコノミーにおいて今後課題となる事項はあるのでしょうか?

おっしゃるとおり、シェアサービスは人との信頼やつながりを基盤としたプラットフォームと言えます。ビジネスモデルについても、個人間の取引(マッチング)から手数料を得るものが多いです。この「信頼」や「つながり」は目には見えにくいものでもありますので、初めての利用者などに不安が生じてしまうことがあります。

そのため、今後はそれらをいかに可視化し、サービスの品質についても客観的な指標をもって提示することができるかが一つの課題だと考えています。

シェアリングエコノミー協会では、内閣官房IT総合戦略室が策定したモデルガイドラインに基づき、適合していると認められた事業者のサービスに対して、認証マークの付与をおこなっています。これも利用者の安心な利用を支える取り組みの一つです。

標準化と認証は「車の両輪」と例えられますので、こうした取り組みについては、共に進めていきたいと思っています。

内閣官房シェアリングエコノミー伝道師 / 一般社団法人シェアリングエコノミー協会事務局長 / 一般社団法人Public Meets Innovation代表理事

1989年生まれ。「シェア(共有)」の概念に親しみながら育つ。2012年国際基督教大学(ICU)卒。新卒で(株)リクルート入社、その後(株)クラウドワークス経営企画室を経て現職。 シェアリングエコノミーを通じた新しいライフスタイルを提案する活動を行うほか、政府と民間のパイプ役として規制緩和や政策推進にも従事。総務省地域情報化アドバイザー、厚生労働省「シェアリングエコノミーが雇用・労働に与える影響に関する研究会」構成委員、経済産業省「シェアリングエコノミーにおける経済活動の統計調査による把握に関する研究会」委員なども務める。2018年米国メディア「Shareable」にて世界のスーパーシェアラー日本代表に選出。ほか NewsPicks「WEEKLY OCHIAI」レギュラーMC、拡張家族Cift メンバーなど、幅広く活動。著書「シェアライフ-新しい社会の新しい生き方(クロスメディア・パブリッシング)」がある。