「賢い買い物の味方! ~単位価格(ユニットプライス)表示の標準化~」

2023/08/03

★アンコール掲載(初掲:2019/07/04)★

2018年11月に、消費者のお買い物に役立つ新たなISO規格「ISO 21041:2018単位価格表示の手引きGuidance on unit pricing」が発行されました。この規格づくりのプロセスには多くの消費者団体が関わり、消費者にとって見やすくわかりやすい単位価格表示の在り方について様々な議論が交わされました。本稿では、「単位価格表示とは何か」「なぜISO規格になったのか」「JIS化の意義は何か」をご説明します。

1.単位価格表示とは何か

私たちの周りには、コンビニ、専門店(八百屋・肉屋・米屋等)、スーパーマーケット、ホームセンター、オンラインショップ、カタログ・テレビ通販など、買い物をする「場」は沢山あります。またそれぞれの店舗には、多種多様な商品がずらりと並んでいます。ジュースひとつをみてもガラス瓶・紙パック・ペットボトル入りと種類が豊富で、容量も200ml・300ml・350ml・500ml・900ml・1Lなど様々で、ばら売りもあれば、まとめ売りもあります。

豊富な商品群を目にすると、私たち消費者の選択の幅が広がったと実感します。しかしあまりにも沢山の商品を目の前にして、「本日の特価品」「店長おすすめ」「イチオシ商品」などの推奨表示もあり、どの商品を買うべきか迷うことも多いです。そんなときに役立つのが、単位価格(ユニットプライス)表示です。

たとえば、牛乳100mlあたり、味噌100gあたり、トイレットペーパー10mあたり、洗濯用洗剤100gあたり、衛生用品1個(1枚)あたりに換算していくらか、その価格を商品棚の値札に表示するというものです。

お肉を買うときに100gあたりの価格が必ず書かれているのは、「食肉の表示に関する公正競争規約」に基づく表示です。しかしそれ以外の商品には、単位価格が記載されていたり、されていなかったりと、まちまちです。

2.なぜISO規格になったのか

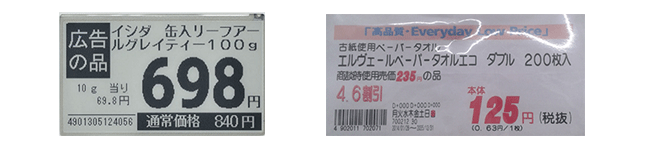

一般的に、プライスカードの記載方法は、販売店の自主的な取組みに委ねられています。そのため、写真1のように電子プライスカード採用したり、手書き、印刷(写真2)など様々な様式があります。また商品の発注に必要な情報や会社のロゴ、割引率など多くの情報が限られたスペースの中にぎっしりと記載されていますので、一般消費者が一目で情報を把握するには難しい場合もあります。

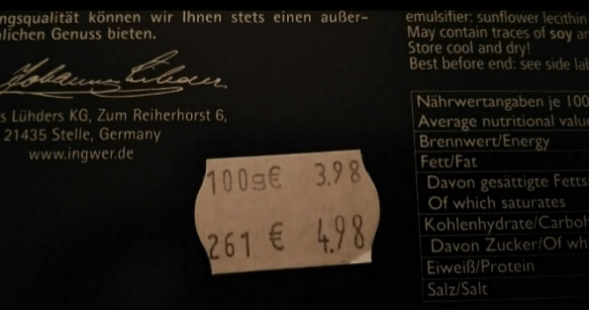

世界には様々なタイプのプライスカードがあります。ドイツの老舗百貨店でチョコレートを買おうとしたら写真3のようなシールに『100g当たり€3.98、販売価格€4.98』と書かれていて、店員が一つ一つに手作業で貼付けている光景をみました。欧州では単位価格表示制度は法制化されていますので、事業者はどのような形式であれ、単位価格を表示する必要があります。

写真1 写真2

写真3(ドイツ・シール式)

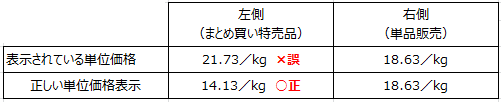

マルタ共和国でみかけた表示をご覧下さい(写真4)。オイル漬け魚缶の価格に不正確な表示が認められます。左側の商品は7缶まとめて買う「特売」(special offer)ですが、単位価格表示を見ますと特売品のほうが割高になっています。おそらく何らかの計算間違いであろうと考えられます。

写真4

上記のような単純なミスでも、価格表示は、消費者の購買決定プロセスに大きな影響を及ぼしますので、消費者に誤解を与えないよう細心の注意が必要になります。更に「正しい価格表示をする」ことは当然ながら、「見やすく」「わかりやすく」記載することが求められます。

消費者の権利の中には「知る権利」「選ぶ権利」があります。単位価格を知り、それをベースに選ぶことは消費者の権利であると欧州や豪州の消費者団体は主張し、各国で法制化も実現しているわけです。しかしプライスカードのデザインは各企業に委ねられています。国、地域、店舗、広告媒体によって異なる表示方法は、消費者の利便性に欠けます。そのため見やすくわかりやすい単位価格表示のための統一基準を作る必要性があり、昨年11月にISO規格が完成しました。

3.JIS化の意義は何か

一方で日本国内の状況に目を向けてみますと、国際社会からかなり遅れた状況に陥っていると言わざるを得ません。しかしここに至るまでには長い歴史がありました。実は日本は世界で2番目に単位価格表示を制度化した国です。(1番目はアメリカ)。大きな消費者運動を背景に、1972年第5回消費者保護会議において、国は単位価格表示を普及推進する方針を決定し、1973年には単位価格表示推進対策委員会を設置し、1975年に経済企画庁・農林省・通商産業省(当時)が都道府県知事および政令指定都市長宛に「単位価格表示の推進について」(通達)を出しました。これを受けて、38都道府県と一部の政令指定都市では、消費生活保護条例に基づき単位価格表示制度を運用するようになったのです。

つまり、現行制度は各地方自治体の運用に任されている状況となります。そのため、近年、自治体の判断でその条例が廃止され、現在では22都道府県(政令指定都市は9市)にまで減っています。2016年に廃止を決定した神奈川県はその理由について「消費者の商品選びの基準が価格だけでなく品質や機能など多様化し、表示の必要性が低下したため、廃止しても消費者に不利益はない」(県民局くらし県民部)と説明しています。しかし単位価格表示は「量」と「価格」という2つの要素からはじき出される数値ですので、時代の流れとは全く関係の無い「普遍的」なものであるとも言えます。

下表は、一部の自治体で運用している単位価格表示に関する条例(規則)です。店舗の規模、対象品目には統一性が見られず、また「単位」も自治体によって異なります。こうした状況下では、広域でチェーン展開しているスーパーでは、その土地のルールに合わせて表示をせざるを得ません。例えば、京都府で「たらこ」を販売する場合、10gあたりで表示しますが、奈良県で販売する場合には100gあたりで表示することになり、複雑な状況となっています。

【地域格差の例】(一部のみ掲載)

現代では消費者は車や電車等に乗ってどこでも買い物をしますし、オンラインショップでも買い物をしますので「県単位」「市単位」でのルールでは立ちゆかなくなっているというのが実情です。地域で異なるルールを統一し、消費者が見やすくわかりやすい表示とはどのようなものなのかを具体化することがJIS化の大きな役割の1つとなります。

私たち消費者にとっては、単位価格があれば商品を適切に選択することができます。例えば「隠れ値上げ」(容量を減らして価格をそのままにする)をすぐに見つけることができますし、「本日の特価品」として販売していても、実はもっと安い品が見つかったりすることもあります。また詰替用や大容量の商品は「安い」と思い込んでいる消費者も多いですが、単位価格をみるとそれが高いと気付く場合もあります。逆に、贈答品を探す時には、単位価格が高いものを選ぶという利用方法もあります。外国からきた人が、スーパーの日本茶の売場で「単位価格が最も高いものがきっと品質が良いに違いない」と言って、お土産を選んでいたのは印象的でした。

主婦連合会の調査では、「今の単位価格表示は充実していると思うか」という問いに約53%の消費者が「思わない」と回答し、その理由に「全ての店舗で表示されているわけではないから」「字が小さくてみにくい」「単位が統一されていない」と回答しています。また、約8割の消費者が単位価格表示を活用したいと希望していることからも、消費者のニーズは一定程度あると考えられます。

今後は、JIS化によって日本の消費者がどのような表示を求めているのか、企業側はどのような表示が可能なのか、自治体で運用しているルールとの整合性をどのように図るのか、様々な角度から議論がされることになり、将来的に日本国内の単位価格表示が更に見やすくなることが望まれます。

<<参考>>

「洗濯用洗剤」の試買(2017年9月12日筆者)

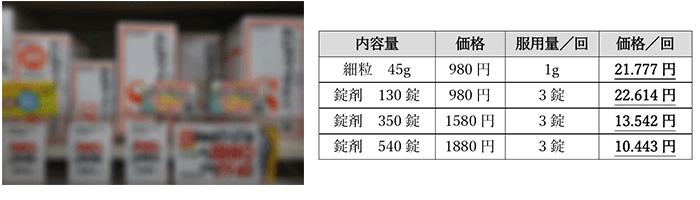

「整腸剤」の試買(2017年7月筆者)

消費生活専門相談員・NPO法人親子消費者教育サポートセンター理事長・日本女子大学非常勤講師。消費者保護政策、消費者教育、苦情対応が専門。行政機関での消費生活相談員、企業のお客様相談室長などの経験を経て現職。