顔料から色名に:朱色 - JIS Z 8102:2001 物体色の色名より⑨ -

2025/08/01

※本記事は全12回の連載となっております。

人が、意図的に着衣や、調度、建築、車両などに色を着ける行為を「着色」とすれば、その材料の「色素」あるいは「着色剤」は、染料と顔料に大別できる。 その違いは、染料は水や油のような溶媒に溶ける色素であり、顔料は溶媒に溶けない色素で、微粉末化された着色料と定義される。合成染料も合成顔料も同様である。

染料は水などの液体に溶解して、糸や布に染め付けてから媒染剤などの力を借りて不溶化して乾燥する着色法をとり、 一方、顔料は粒子状の着色剤なので、水や漆やワニスなどの中に練り込んで分散して、絵の具や塗料の形で表面着色をして、乾燥して固着させる着色法を適用する。

顔料名も、そのまま慣用色名になったものが多く、朱色、鉛丹色、弁柄色、代赭、黄土色、 緑青色、白緑、白群、紺青、瑠璃色、瑠璃紺、群青色、胡粉色、鉛色、鉄黒などが和色名の慣用色名とされている。

JIS Z 8102:2001 物体色の色名

Names of non-luminous object colours

発行時期:2001年5月30日

原案作成団体:一般社団法人日本色彩学会、一般財団法人日本規格協会

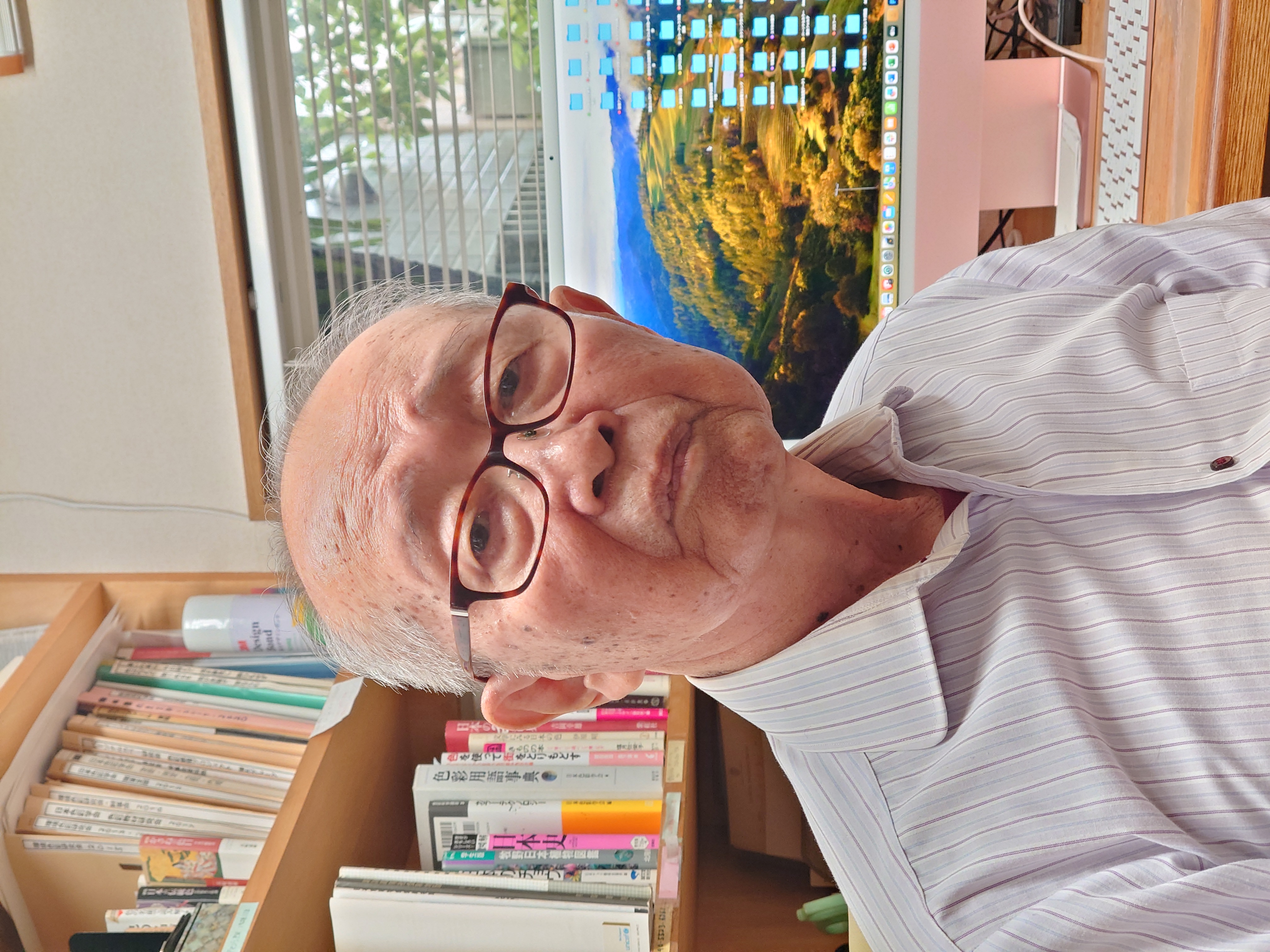

永田 泰弘

日本色彩学会名誉会員

「JIS Z 8102:2001 物体色の色名」

検討委員会の委員長として、原案作成に携わる。