積雪地帯における太陽光発電の安全性の規格 JIS C 8995:2023発行

2024/02/08

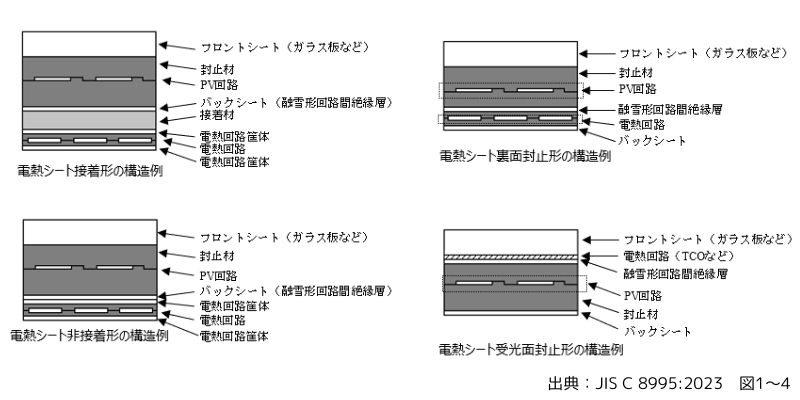

2023年12月20日にJIS C 8995:2023(融雪形太陽電池(融雪形PV)モジュールの安全性―構造及び試験に関する要求事項)が発行されました。

屋根に設置する太陽光発電では、「雪」が原因で発生する問題があります。落雪及び雪降ろしに伴う事故や残雪による発電阻害の問題を解決するために開発された融雪形PVモジュールの構造の安全性及びその検証試験をJIS C 8995では規定しています。この規格が雪下ろしによる事故や発電阻害への対策として広く普及されることで、積雪地帯において安心して太陽光発電を設置することができるようになることが期待されます。クリーンエネルギーの広がり、そしてカーボンニュートラル社会の実現へ!

融雪形太陽電池(融雪形PV)モジュールの安全性―構造及び試験に関する要求事項

Safety of snow melting photovoltaic (PV) modules -- Requirements for construction and testing

■なぜJIS C 8995は開発されたのか?

日本は世界有数の積雪地域であるが、積雪地帯での太陽光発電の普及率は高くない。年間日照時間が短いという理由もあるが、冬場はいったん積雪があると、屋根に長期間積雪が残り、その後の晴れた日も太陽光発電を阻害するという事情もある。

また、屋根の積雪は落雪や雪降ろしの際に様々な事故(けが、死亡)を引き起こす。積雪地帯の落雪や雪降ろしに伴う事故の件数は交通事故を上回るほどである。積雪地帯は一般に人口減少地であることが多く住民の高齢化も問題であり、雪降ろしの労働負荷の軽減の必要性はますます高まっている。

この規格は積雪地帯における落雪や雪降ろしに伴う事故や残雪による発電阻害の問題を解決するために開発された融雪形PVモジュールの普及支援として、開発されることとなった。

■関連規格との関係性も含め、JIS C 8995の規定内容とは?

太陽電池モジュールの発電に係る安全適格性はJIS C 61730-1及びJIS C 61730-2で定められている。

一方融雪のみを目的とした屋根置きのヒータに関してはJIS C 9335-2-83において安全性が規定されている。

これまでこの両者の機能を一体化して兼ね備えた製品は存在していなかったため、その安全性に対する規格も存在しなかった。

しかしながら一体化した製品では、電気安全性の観点からこの両者の機能は影響を及ぼしあい安全性にも影響するため、このような一体化で機能を複合的に有する製品に対する安全性規格の制定が必要である。そこで、融雪形PVモジュールの構造の安全性及びその検証試験のJIS化が行われた。

■融雪形PVモジュールとは

平面・非集光形PVモジュールのPV回路及び融雪を目的とする電気的には独立した電熱回路が,構造的に一体化したモジュールである。

■期待と効果

第6次エネルギー基本計画にも定められているように今後国内の太陽光発電の導入量を倍増させる必要があるが、そのためには従来設置困難であった場所にも導入できるようにする必要がある。

本規格を制定することにより、従来設置が困難であった積雪地帯への太陽光発電の導入が拡大することが期待される。また、落雪や雪降ろしに伴う事故の抑止につながり、特に高齢化が進む積雪地帯の住民の安全安心につながることが期待される。

温暖化に伴う異常気象は年々顕在化しており、一時的な大雪の被害も増えてきており、融雪形太陽電池のニーズはますます高まっていき、この規格が制定されることでニーズに応えることのできる製品市場の大幅な拡大が期待される。

■今後の展開

2023年12月20日にJIS C 8995:2023が発行され、国内規格化を先行して実施された。今後の流れとしては、国際規格化のために、IEC/TC82(太陽光発電システム 幹事国:米国、議長:日本)において、日本がプロジェクトリーダーとなりJIS C 8995を基礎とするIEC規格制定プロジェクト(Electrical safety of Snow melting photovoltaic (Snow PV) module - Requirements for construction and testing)の発足に向けて動き出している。

[日本規格協会]