有明高専生と若手エンジニアが共に学ぶISOマネジメントシステム教育の実践

2024/01/15

有明高専生と若手エンジニアが共に学ぶISOマネジメントシステム教育の実践

工学教育、技術者教育等に対する先導的、革新的な試みに対し日本工学教育協会が行っている工学教育賞の表彰について、第27回(2022年度)工学教育賞では、有明工業高等専門学校(以下、「有明高専」という。)におけるISOマネジメントシステム教育が表彰されました。

今回、有明高専のISOマネジメントシステム教育をけん引する創造工学科 メカニクスコース 篠﨑 烈先生にその実践内容について詳しくお話を伺いました!

■受賞おめでとうございます!まず初めに、なぜ高専生に対してISOマネジメントシステム教育を実践しようとお考えになったのでしょうか?

ありがとうございます!ISOマネジメントシステム教育を行っている理由ですが、ものづくりの技術を身に付けた高専生が「マネジメント力」を身に着けて卒業すれば彼らの価値がさらに高まると考えたからです。

ISOって何?という知識ゼロの状態ではなく、少しでもISOのことを見聞きして、触れたことがある状態で卒業することで、社会に出た際に接する実務でのISOに対して心理的ハードルも下がりますし、なにより企業側としてもある程度の基礎知識がある状態、つまりベースができている方が入社後の教育もスムーズになります。

そもそも、ISOってなんだか小難しくて、大人でもとっつきにくいですからね!

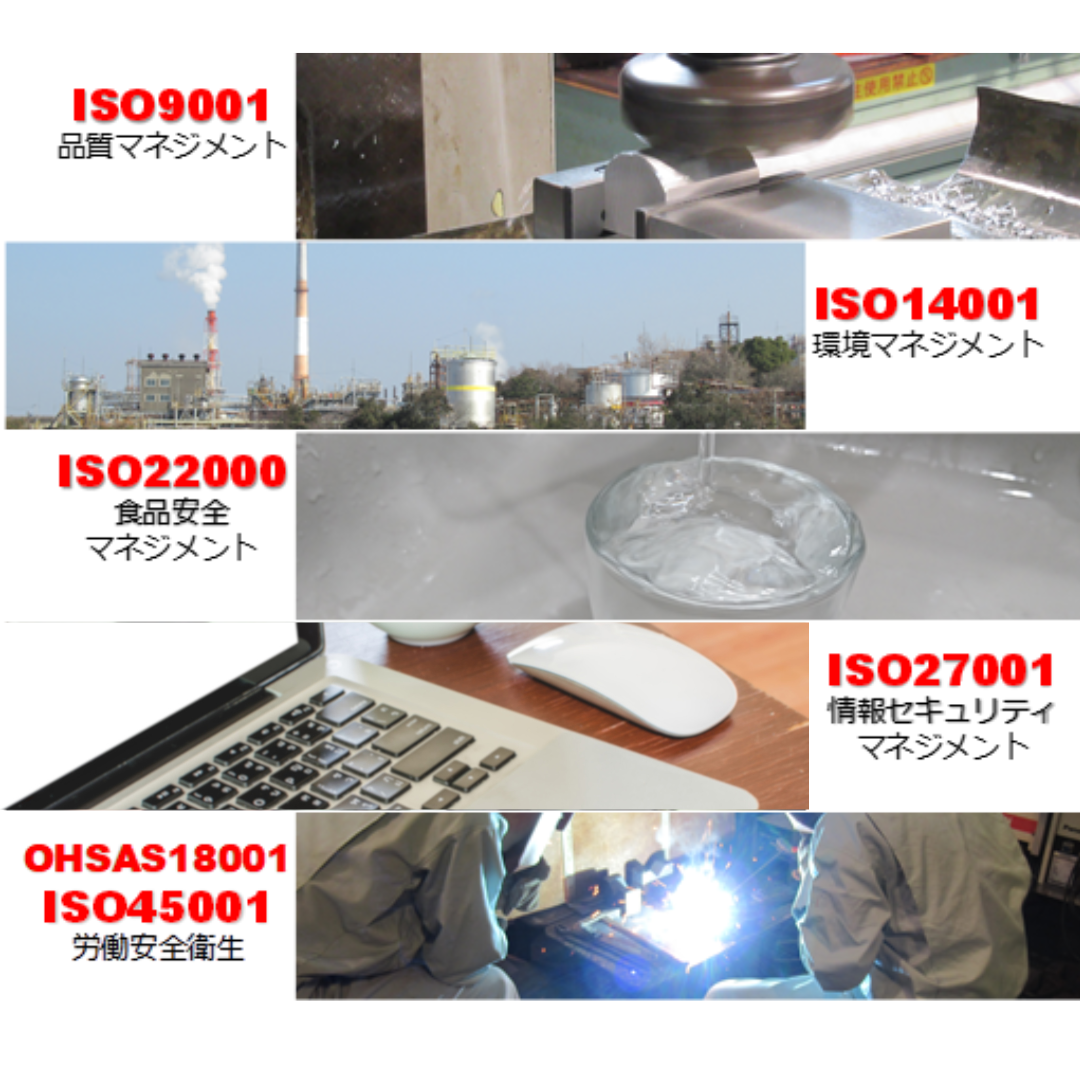

なので、まずはこのようにイメージが湧くような形でマネジメントシステムにはいろいろな種類があるということから教えています。

※篠崎先生曰く、写真などでイメージを掴ませるのも非常に重要とのこと。

■高専の授業は様々なカリキュラムで構成されていると思いますが、どのようにISOマネジメントシステム教育を組み込んでいるのでしょうか?

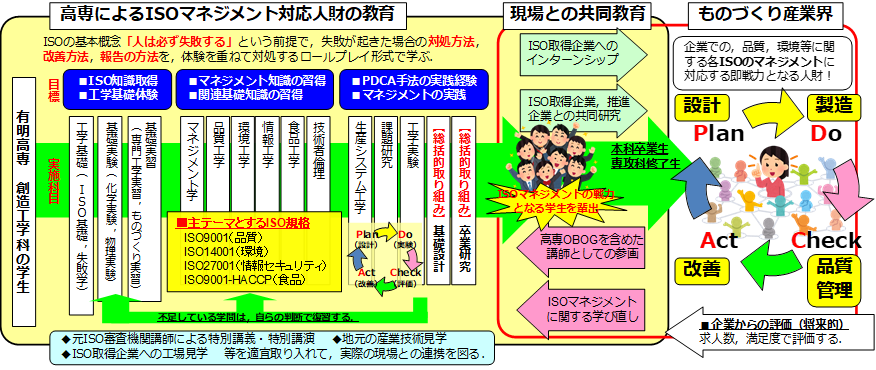

各分野に共通するISOマネジメントの能力を、高専の強みである「実習」「実験」「研究」等のPDCAを活用した実践的な教育システムで習得させるようにしています。

わかりやすく言うと、「マネジメントシステムの考え方って、めっちゃ使える!」と学生自身に実感させるということです。つまり、「実習」「実験」「研究」の場面において体験してもらうのです。

高専ではいろいろなことを学びますが、上記の図のような流れでカリキュラムに組み込んでいます。「人は必ず失敗する」という前提で、失敗が起きた場合の対処方法、改善方法、報告の方法を体験を重ねて対処するロールプレイング形式の学習です。

実験や研究では沢山の失敗やトラブルがありますから、彼らは自然とISOの基本概念を体験します。しかし、なにも基礎知識がない状態で体験しても「実感」できませんのでISOマネジメントシステムの基本を早いうちに学びます。

■具体的にはどのような教育を実施したのでしょうか?大人でもISOマネジメントシステムの学習はとっつきにくさが先行してしまいがちです。

外部からの協力をたくさん得ています。つまり、人生の先輩方から教わるのです。

例えばISOマネジメントの基礎セミナーを高専OBOGや、地元エンジニアに講義してもらったこともあります。予算があった時は日本規格協会にも講義をお願いしたことがあります。

あとは百聞は一見にしかずということで、図書館に行けばいつでも「本物」を見られるようにしています。

■本物とは・・・?

日本規格協会の方なら見慣れているかもしれませんが、JIS Q 9001とJIS Q 14001のJIS規格票を所蔵しています。それを授業の際に使って、実際に手に取って、見て触って生徒自身の目で確かめてもらっています。もちろん、図書館に行けばいつでも閲覧できる状況です。

そういえば、JISハンドブックも図書館に所蔵しています。必要な場合は購入しますが予算的な問題もありますので所蔵点数は限られます。しかし、地元の企業が譲ってくれたり、寄付してくれたりします。

■地元企業やOBOGのサポートがあるのも素晴らしいですね。高専の先生方もISOマネジメントシステムに関する講義をするのでしょうか?

もちろんします。しかし、我々もISOマネジメントシステムのプロフェッショナルではありませんので教員の教育も重要となります。

例えば、先ほど申し上げたISOマネジメントの基礎セミナーをまずは教員が受講して学びました。またこちらも百聞は一見にしかずということで、教職員の力量アップのための地元企業の協力を得て現場見学も実施しました。

加えて、「品質とは何か?」という原点に戻って、そもそもの品質管理の基礎を学ぶ特別講義と実習を行いました。これは教職員と地元企業のエンジニア合わせて15名が参加して行われ、ヒストグラムやパレート図などの基礎中の基礎からしっかり学びました。

教職員が品質管理の基礎を学ぶことを目的として実施したのですが、基礎の習得以上にとても有意義な学びとなったと感じています。

■非常にハイレベルな教育をされているのですね。ところで少し気になったのですが、2022年度の受賞をされたとのことで、つまりコロナ禍期間もISOマネジメントシステム教育を実施されていたと思うのですが、どのように乗り越えられましたか?

コロナ禍はとても大変でした。様々な授業に支障がでましたが、いろいろな工夫を行い乗り切りました。ISOマネジメントシステム教育の場合はオンライン教育が有効的でした。

こちらの2つの写真を見てください。

従来の対面形式の講義ができなくなってしまいしたが、オンライン講義を行うことで、従来と同様に企業の方の講義を受けることができました。

若者は柔軟ですから、一瞬で慣れます。また幸いにも有明高専は対面授業を割と早く復活できたので、それも良かったです。

あとは通学もままならない時期も当然ありましたので、ISOマネジメントシステムの作業内容を学ぶことができる「映像コンテンツ」も準備しました。

実際に手に取れないとしても、せめて「見る」ことができるようにするための工夫です。実際に映像コンテンツを作ってみた感想としては作業内容を見ることができるので思ったより効果は大きいということでした。

■ところで、学生に「実習」「実験」「研究」の場面において体験してもらうとのことでしたが、どのように体験してもらっているのでしょうか?

とってもシンプルですよ!3本柱で取り組んでいます。

- 要求事項を読む

- やって、考える

- 評価して、改善する

そうです。PDCAです。品質管理の基本を忠実に体験します。結局これが一番実感できますね。もちろん漫然と取り組むのではなくひとつひとつその目的があります。

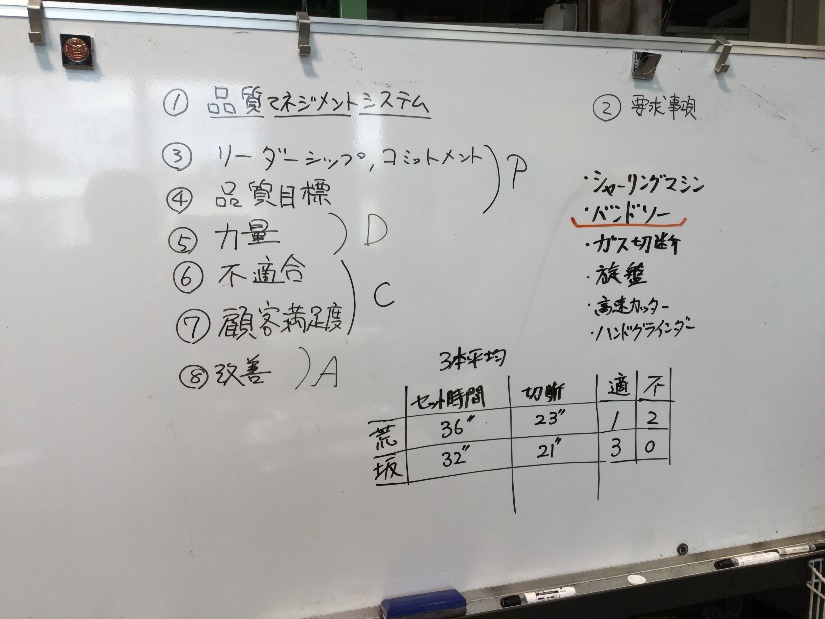

まず「1.要求事項を読む」ですが、JIS Q 9001を本物(JIS規格票)で読みます。それはQMSのキーワードを知るためです。

このように彼らの見出したキーワードをホワイトボードに書き出すところから始めます。

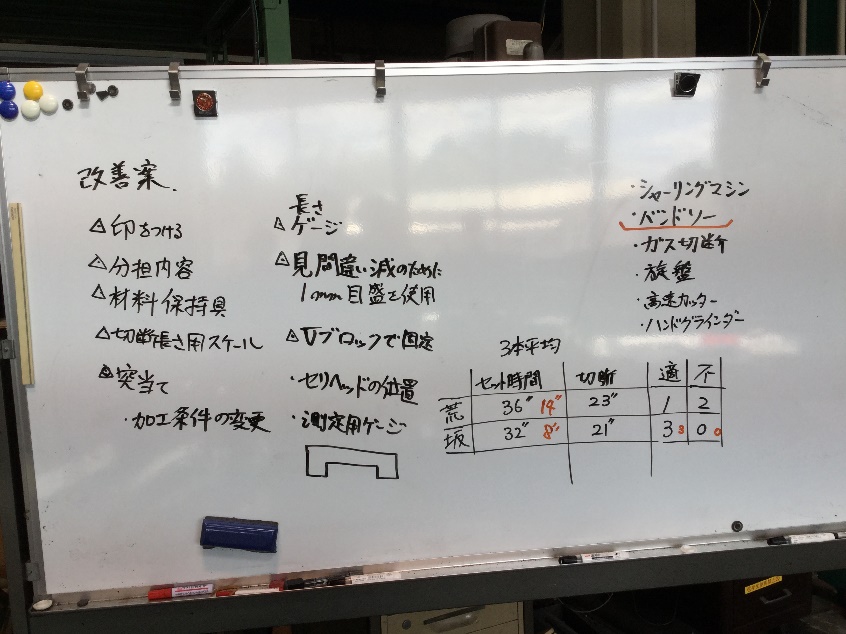

次に、「2.やって、考える」ですが、まずは既存の方法でやってみます。つまり習った通りにやってみるということですね。

実際に自分の手でやってみると、わかることがたくさんあります。それを元に、改善目的=時間短縮を考えます。

最後に、「3.評価して、改善する」です。つまり「適合」「不適合」を知るのです。ここで重要なのは不適合=廃材ではないことを学ぶことです。

もうお分かりかと思いますが、ここで、「PDCAって重要じゃん!」と実感します。PDCAという言葉を知っているだけという状態から、身をもって体感する状態になることで、まさに「身に着く」のです。

■お話をきいているだけでも感動を覚えました。PDCAを体験することは本当に重要ですね。このISOマネジメント教育について学生はどのように感じていらっしゃるのでしょうか?

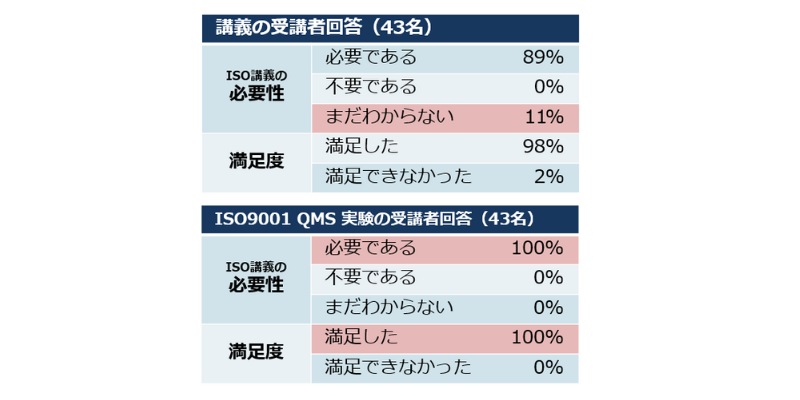

好評だと思います。「顧客満足度」はマネジメントシステムでも重要な評価指標ですから、我々の場合「受講者満足度」をしっかり測っていますよ!

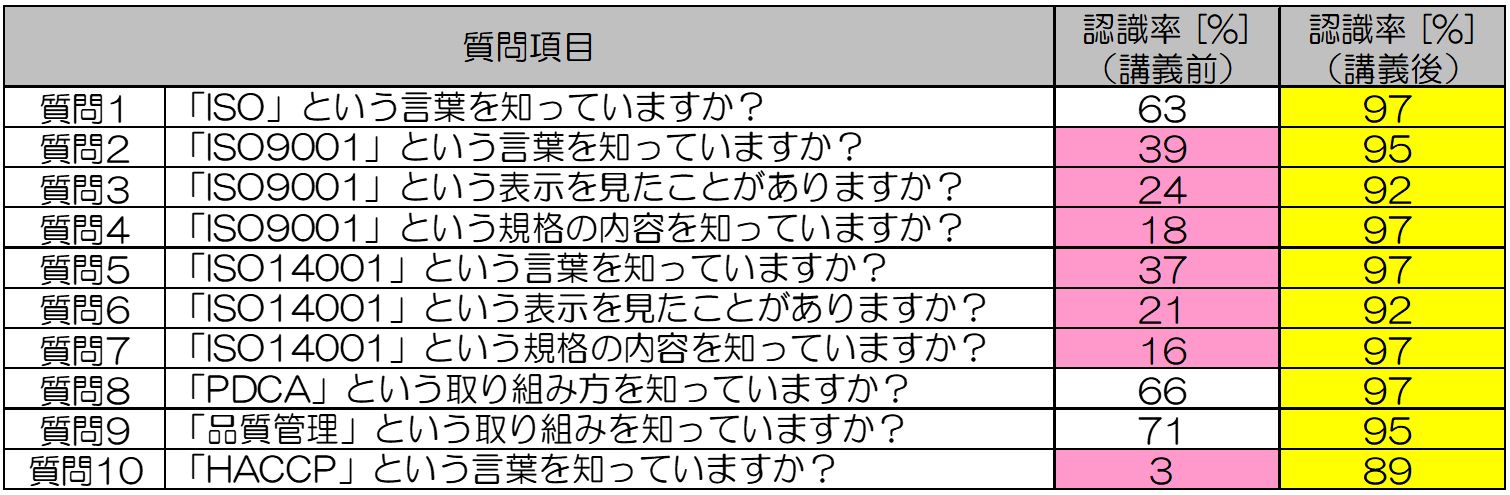

このような結果が出ています。

100%の学生が必要性を実感しています!やはり彼らにとっても大きな体験の一つだったのだと思います。

最初に申し上げましたが、この取り組みの目的ですが、ものづくりの技術を身に付けた高専生が「マネジメント力」を身に着けて卒業すれば彼らの価値がさらに高まるということでした。

こちらを見てください。

学生からの声としてもISOは言葉の意味が分からなかった。長すぎる。という意見もありますが、企業の方と話が出来てよかった、知らなかったことを知れた!という喜びの感想もありました。

■先生の狙い通りですね。本日は色々とお聞かせいただきありがとうございました。高専生への教育ということですが、各企業における教育の場面においても参考になることばかりだったと思います。それでは最後に篠崎先生から一言お願いします。

このような栄えある賞をいただき、本当にありがとうございます。しかしこのISOマネジメントシステム教育は地元企業やOBOGの協力あっての取り組みです。恵まれた環境だと実感しています。また教員の学びとしても非常に貴重な機会となっています。

学生には、このISOマネジメントシステム教育で得たこと、体験したこと、実感したことを、社会に出てからも存分に活かしてもらいたいです。そして自分自身の学びのPDCAサイクルをガンガン回してほしいですね!

篠﨑先生ありがとうございました。

有明高専 准教授、メカニクスコースに所属。機械加工、精密加工、精密計測に関する研究が専門。ものづくりに関する企画、設計、実験、実習などの科目を担当しており、教員になってから20年間で高専ロボコンの指導をしている。

高専を卒業して大学に編入学して教員になった経歴を活かして、卒業生と学生達が共に学ぶ場の創生を常に考え、お互いのメリットになることを目指して取り組んでいる。