戦国の世にJIS規格導入 ~伊達政宗採用の黒漆五枚胴具足~

2019/06/12

伊達政宗の採用した黒漆五枚胴具足とは

南奥州の覇者として天下にその名をとどろかせた伊達政宗(1567~1636)。その伊達政宗と家臣たち、そして以降の仙台藩主たちが着用した特徴的なタイプの甲冑がある。「黒漆五枚胴具足」と呼ばれているものである。

黒漆五枚胴具足は胴部を五枚の鉄板で構成し、その板や肩上(わだかみ)、杏葉(きょうよう)、小鰭(こびれ)を蝶番付(ちょうつがいづけ)とし、胴と左右の肩上が栓差(せんさし鉄製の差しピン)によって分解できる構造となっている。鎌倉雪の下の明珍(みょうちん)派の甲冑師が製作したので「雪下胴(ゆきのしたどう)」とも呼ばれるが、桃山期の政宗時代以来江戸末期まで伊達家中で製作・着用され続けていたため一般に「仙台胴」と呼ばれている。江戸時代の史料によると、はじめ政宗が鎌倉にいた雪下久家・政家父子を招いて多く製作させ、また久家の門弟を伊達家に召し抱えて製作させていたとされている(『仙台市博物館収蔵資料図録 武器・武具 改定版』2006)。

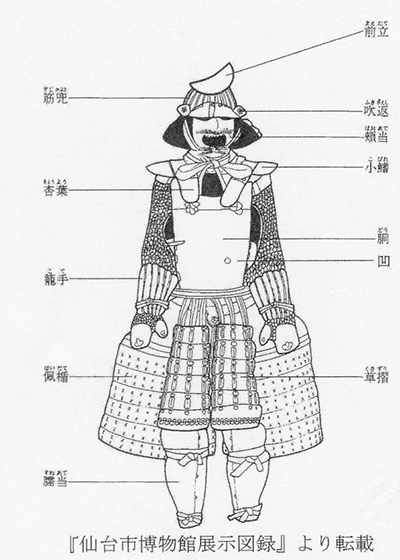

黒漆五枚胴具足の部位名称

黒漆五枚胴具足は、政宗の時代には政宗所用の4点、すなわち(1)仙台市博物館所蔵 重要文化財 (2)仙台市博物館所蔵 菅野正左衛門重成拝領 (3)瑞鳳殿発掘資料 (4)駒形神社所蔵(岩手県奥州市水沢区 伝・政宗所用であり断定はできない)、また(5)伊達成実(政宗の従兄弟)所用(だて歴史文化ミュージアム所蔵 下画像)、(6)伝・片倉重綱所用(仙台市博物館所蔵)、(7)伝・白石宗実所用(登米懐古館所蔵)などがみられる。そして、(8)仙台藩歴代藩主2代忠宗・3代綱宗・4代綱村・5代吉村・6代宗村・7代重村・9代周宗・11代斉義・12代斉邦所用(以上、仙台市博物館所蔵)が現存している。

政宗が採用・選択した黒漆五枚胴具足というタイプの具足が、桃山期から幕末までの長期にわたり採用・製作されていたのであり、それは結果として政宗により「製作する具足の標準=五枚胴具足」という具足の「標準化」が図られたことを意味する。

では、そのようになっていくには如何なる理由が存在していたのであろうか。

伊達成実所用具足(だて歴史文化ミュージアム所蔵)

黒漆五枚胴具足の継続的製作理由と標準化

政宗が「良い武道具・具足」とはどういうものかについて、具体的に述べた言葉が『貞山公附録之一』に記されている。

曰ク、武道具ノ模様能(よ)クトモ悪クトモ、旗本家中共ニ一様ニスヘシ。(中略)我カ家ノ軍法ト定メ、末代トテモ軍タテ上方模様ニ取リ違フヘカラス。具足ハ札(さね)ノ能キヲ本ト為ルナリ、前両腋(わき)能ク様(ため)サセ、重キ軽キハ己カ器量心次第、胸板ノヒネリ返シハ一分程マテハ苦シカラス、左腋ハ小手ツカヌ様ニクラセ、右腋ノ板ハクリサケ、小手ノ上下左右自由ナル様ニ、四枚板サヒトメ能クシテ、真黒ニ塗リ、草摺(くさずり)ハ九間六サカリ、紺ノ糸威トシ(中略)

甲ハ頭ナリ、明珍(みょうちん)中見ナヘノ六十二間ノ小筋吹返シニ、我カ紋ヲ透シ、サカリ五枚ヒネ錣(しころ)能シ、

重要部分を解釈すると、以下の7点となる。

- 武道具は良くとも悪くとも、伊達の直属軍・伊達家中で統一せよ。これを伊達家の「軍法」と定めて、末代においてもずっと武装の仕方を上方風に変更してはならない(上方の流行に任せて変更してはならないということ)。

- 具足は、札板(さねいた)がよいものが基本である。

- 胴部の前板・両腋板は矢や鉄砲玉の通らないことをよく検証せよ(「様(ため)サセ」の「様(ためし)」の意味は、『角川古語大辞典』第四巻(角川書店1994)に「鎧などの武具で、矢や鉄砲玉の通らないことが検証済みであること。」「鉄砲の威力を検証するために撃ってみること。試し撃ち。」とある)。

- 胴部右腋の板は、くり裂けさせて小手が上下左右自由に動くようにせよ。⇒右腕で武器を持ち戦うので右腕が上下左右に十分自由がきく構造に作るようにとの指示。

- 胴部の鉄板はよく錆止(さびど)めして、真っ黒に塗ること⇒錆びさせないために黒漆を塗るようにとの指示。

- 草摺(くさずり)は、九間六下がりにせよ。

- 兜は明珍に見られる六十二間筋兜(六十二枚の小さな鉄板を鋲止めしてできている筋兜)とし、吹返(ふきかえし)に家紋を施し、錣(しころ)は五枚下がりがよい。

- 生産性の効率化が確保できる。

- 例えば胴部などは栓差(せんさし)を引き抜けば五枚の鉄板と二枚の肩上に分解できるなど、部分的にパーツが破損してもその同じパーツだけの交換で済む⇒互換性が確保できる。

- 価格と安全性がほぼ一定・均一となり、公平性が確保できる。

- 一定の安全の保持

事実、(6)伝・片倉重綱所用(仙台市博物館所蔵)はこの1.~7.をすべて満たして作られており、その他(1)~(5)、(7)(8)も程度に個体差はあるがこれに準じて作られていると認められる。

この事実は具足の製作についても、政宗の言葉1.が一定の効力をもって「伊達家中全体の軍法」として政宗時代から幕末まで長期間守られ続けていたことを意味しよう。政宗が採用・選択した黒漆五枚胴具足というタイプの具足が、政宗の言葉・意思=伊達家の「軍法」として継承され、「製作する具足の標準=黒漆五枚胴具足」という具足の「標準化」が図られ、それが保持され続けたことを意味する。

しかし、同時に(1)~(5)、(7)(8)の中には、胴部の鉄板に対し試し撃ちをした銃弾の痕跡が認められず3.が検証されたか否か視覚的に不詳のものがあったり、6.の草摺が五下がりであったり、7.の兜が三十二間や十六間などで、また吹返が家紋でなく梅鉢透かしや桜花透かしであったりするものがみられる。それは、1.~7.すべての条件が強制厳守ということではなく、「理想的な具足とはこういうものですよ」ということを具体的に示すものではあるが、細部をどうするかについては受け止める側がある程度の「任意性をもった標準化」であったと結論づけられよう。

そして、標準化、つまり同じものを長期にわたり作り続けることで、以下の一~四の確保を可能にしていたと考える。これは現在のJIS規格(日本工業規格)の理念と過半合致するものといえるのではなかろうか。

具足に見られる試し撃ちの銃弾痕跡

伊達家の黒漆五枚胴具足の中には、胴部の鉄板に対し試し撃ちをした銃弾の痕跡が認められるものがある。すなわち、至近距離から火縄銃で実弾を撃ち込むことで衝撃により胴部の鉄板がコイン程の大きさで凹(くぼ)んでいるものが見受けられるのである。

その凹は、政宗所用の(1)~(4)には認められないが、政宗時代の(5) 伊達成実所用、(6)伝・片倉重綱所用、また伝・伊達宗直所用(登米懐古館所蔵)などに見受けられる。そして、(8)中では仙台藩主2代忠宗・3代綱宗・6代宗村・7代重村・11代斉義の具足にも確認できる。当歴史博物館青葉城資料展示館でも伊達家家臣のその具足(所用者不詳)を所蔵・展示している(下画像 赤枠に凹)。

これら凹は、黒漆五枚胴具足にのみ認められるもので、他のタイプの伊達家関係の具足には認められない。そして、凹は現存するすべての伊達家関係の黒漆五枚胴具足に認められるということではなく、ないものも多く存在する。(8)の仙台藩主のものでも4代綱村・5代吉村・12代斉邦所用のものには認められない。

凹は具足の製作時に、実戦での被弾に耐えられる強度・品質を備えているかどうかという実弾撃ち込み検査でできた弾痕と考えられる。製作工程としては、胴部鉄板に「撃ち込み検査を行い凹ができる⇒黒漆を塗り、焼き付けをする」という工程なので凹にも漆が綺麗にのっている。

凹のみられる具足は、すなわちこの強度・品質検査を通過し、〇適(まるてき)マークが付けられたものという視覚的証明となる。この検査はある意味現在の「JIS規格(日本工業規格)」と同様のものであり、その意味でこの凹はいわば政宗由来の「戦国期誕生のJISマーク」といえよう。

一定の安全性を担保できている具足の伊達軍全体での着用は、戦場での戦死率を下げる結果を生み、以降の戦でその戦力を何度も動員できるという戦の長期計画の立案を可能にする。一定の安全性を担保してくれる主君への家臣たちの心は、一定の安心感を生み、それは主君への忠誠心となって戦場で大きな精神的役割を果たし、成果をもたらすものであったろう。

具足を購入する立場からすると、すべての具足に実弾撃ち込み検査が行われていないとしても、抽出検査されているという事実が凹のない黒漆五枚胴具足も凹のあるものと同様の強度・品質が担保されていることを容易に理解できる。

一切品質検査を行う流儀のない具足に対して、売手による言葉での「この具足は〇〇だから強度・品質が高いですよ。その高さは〇〇くらい高いものですよ。」という説明だけでは買手の信頼性を担保できない。抽出試弾検査を行っているという事実は、論より証拠の「客観的な高い品質への信頼性」を確保できるのである。それは、その場で売手側も買手側も安全性を見極めなくても取引できるということで、いわば「取引の単純化」をもたらしたと考えられよう。

伊達家では、確かに実弾撃ち込み検査痕は伊達政宗の現存具足4点には認められない。認められるのは、実弾撃ち込み検査痕が政宗の家臣たちの具足に複数みられ、2代忠宗以降江戸後期まで江戸時代を通して多くの藩主と家臣の具足にみられるという事実であり、そしてそれが政宗の採用・選択した黒漆五枚胴具足というタイプの具足に対しみられるという事実である。それは、政宗が述べた前述の「よい具足」とはどういうものかについての3.「前両腋能ク様(ため)サセ」の記述が、「胴部の前板・両脇板について矢や鉄砲玉の通らないことをよく検証せよ。」を意味し、政宗の考える「よい具足」の条件の一つに入っていたことにより、実弾撃ち込み検査が五枚胴具足に対し政宗採用以来伊達家において江戸時代を通して継承されていったものと考えるのである。

まとめ

以上、伊達政宗が具足について思い描き、行おうとしたこと。それはある意味現在の「JIS規格(日本工業規格)」の先駆けであったと結論づけられよう。

そして、標準化により前述の一~四は、戦乱の時代であった政宗の時代には、具足の量産にともない一定の確保ができていたと考える。

しかし、戦のない2代藩主忠宗以降の長きにわたる平和な時代、具足の生産量の極端な減少にともない一~四の確保が失われていったことは明白である。だが、それは後世私どもが歴史を振り返った時の「結果」であって、政宗があの時代リアルタイムでそれを思い描き、行おうとしたことの先取性は大いに評価されるべきことであり、また驚きを禁じ得ないのである。

國學院大學史学科(日本中世史)卒。 國學院大學専攻科修了。 現在、歴史博物館青葉城資料展示館主任学芸員

【調査・研究領域】

戦国時代~江戸時代初期の伊達氏。仙台城。

南ヨーロッパ、メキシコ、フィリピン、マカオ、マラッカなどで慶長遣欧使節はじめ日欧交渉史の史跡探査を行うことをライフワークとする。