染料から色名に:紫 - JIS Z 8102:2001 物体色の色名より⑧ -

2025/07/01

※本記事は全12回の連載となっております。

紫は紀元前の中国や、奈良・平安時代の日本でも最も高貴な色として尊ばれ、御所内裏の正殿は紫宸殿と呼ばれ、また、飛鳥時代の推古天皇十一年制定の冠位十二階の制の最上位の位色で、紫は禁色とされていた。

紫色は、「むらさき」という山野に生えるムラサキ科の多年草の根(紫根)を染料として使い、媒染剤として椿の灰が用いられた。その「むらさき」は、朝廷の管理下で、京都の紫野で栽培されていた。紫は、植物の名が染料名になり、色名になっていった一例で、染料の原料や染色物が、色名として定着していった。

慣用色名としてJISに収録された色名の例は、紅、エンジムシからとった生臙脂、蘇芳の樹皮や芯材、茜の根、欝金の根、刈安、黄檗の樹皮、藍、露草、紫紺(紫根)、コチニールレッド、カーマイン、セピア、モーブ、などがあり、現代は、合成化学染料の時代となり、過去と異なる経緯を辿って新色名が誕生している。

JIS Z 8102:2001 物体色の色名

Names of non-luminous object colours

発行時期:2001年5月30日

原案作成団体:一般社団法人日本色彩学会、一般財団法人日本規格協会

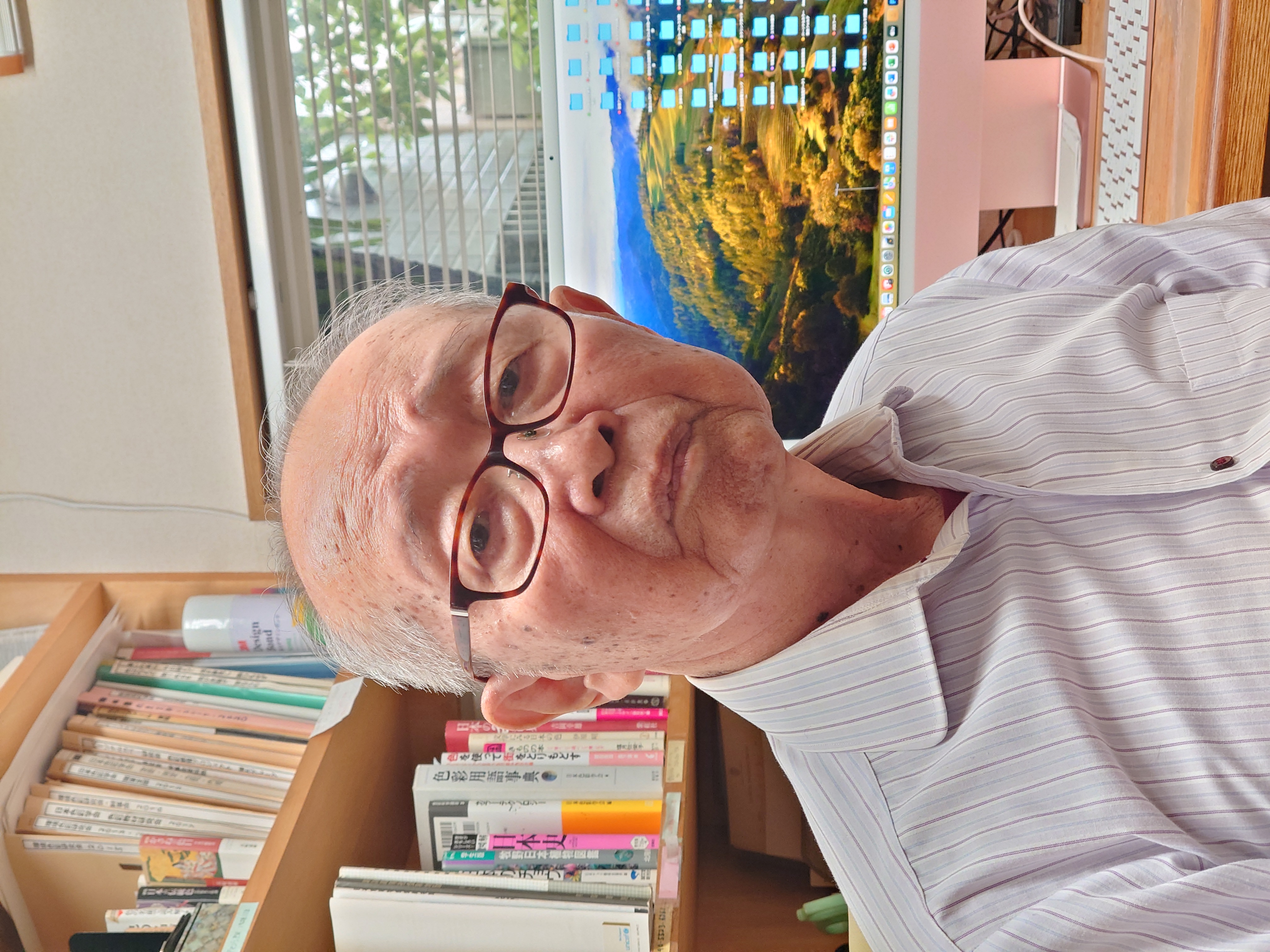

執筆者

永田 泰弘

日本色彩学会名誉会員

「JIS Z 8102:2001 物体色の色名」

検討委員会の委員長として、原案作成に携わる。

永田 泰弘

日本色彩学会名誉会員

「JIS Z 8102:2001 物体色の色名」

検討委員会の委員長として、原案作成に携わる。