世界の隅々まで標準を普及させる

2024/02/27

国際電気通信連合(ITU) 電気通信標準化局長

尾上 誠蔵 氏インタビュー

国際電気通信連合(ITU)は,国際的な周波数の分配,電気通信の標準化,途上国に対する電気通信の開発支援を主要な任務とする国連の専門機関である。2024年1月,日本人では初のポストとなる ITUの電気通信標準化局長に尾上誠蔵氏が就任した。電気通信標準化局(TSB)は,電気通信の標準化を行うITU-T部門の事務局機能(研究委員会の運営や勧告などの文書発行等)などの役割を担っている。今回,ジュネーブにあるITUオフィスで尾上氏からTSB局長としてのビジョンや現在取り組んでいる課題について,話を聞いた。

― ジュネーブに来て約1年,この街の印象と現在の生活はいかがでしょうか。スイスを巡る機会などはありますか。

最初にジュネーブに来たときは,ちょうど冬の時期で,暗くて寒いという印象を受けました。また 生活するにもいろいろと環境が整っておらず, 最初の1ヶ月ぐらいは不便を感じていましたが,現在,生活は完全に落ち着いており,またここジュネーブも1年を通じていい季節があることも分かり,コンパクトで非常に便利な街だと感じています。スイス国内を周るための時間があまりとれていないのですが,昨年の夏には,首都ベルンに行き,アインシュタインの家を訪れました。今年は,チャップリンの家に行こうかなと考えています。

― ITU-T の職場については,どのような印象をお持ちでしょうか。

有能で意欲のある人が各国から集まっているという印象を受けています。出身国の統計で言えば,フランス出身の方が一番多いようですが,世界中の様々な地域から集まっており,また地域だけではなく,男女のバランスや年齢的なバランスもとれた多様性のある組織だと感じています。

― 過去のことにはなりますが,電気通信標準化局長就任までの道のりについて,お話しいただける範囲でお聞かせください。

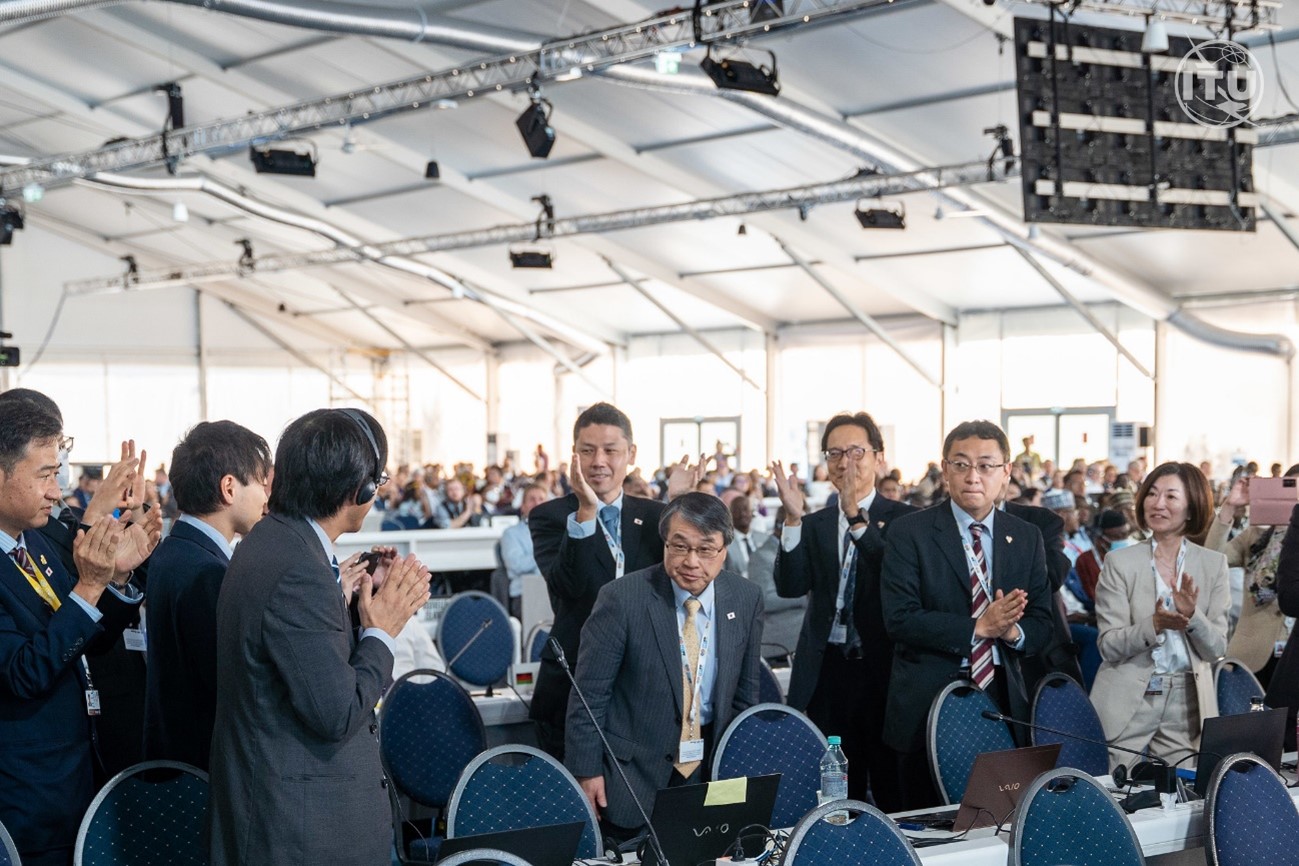

ITUでは五つの選挙職ポストが加盟国による投票によって選ばれますが,選挙のことが公になったのは,一昨年の9月でした。それに向けて準備に半年ほどあり,選挙期間を含めて大体,1年半かけて準備してきたことになります。しかし,その間はちょうどコロナ禍にありまして,本来であれば,世界各国あちらこちらに出かけるところではありますが,最初の頃は,基本的にオンライン上でしか各国とのバイラテラル会議ができない状況でした。ただ,オンラインで会議をする難しさもあった一方で,オンラインであるからこそ,会議の回数をこなすことができたとも感じています。対面で会うことを前提とすると,おそらく ITU 加盟国(193 か国)のうち,3分の1も訪問できないと思いますが,オンラインの効果もあり,延べ 200 回を超えるバイラテラル会議を実施しました。初対面の人とオンラインで,どこまで通じあえるかというと,やはり結構難しいところもありましたが,自分自身の意思や主張は,それなりに伝わったのではないかなと思います。

― TSB局長に就任される前は,“標準化”と“ITU” について,どのように関わり,またどのような認識をお持ちでしたでしょうか。

これまでの私の仕事の中で,“標準化” そのものは,大きな部分を占めていましたが,どちらかというと標準を創るための標準化ではなく,ビジネスの一つの強力なツールとして利用するというのが私の中の“標準”の位置付けです。ジュネーブに来る前は,国際標準の策定というよりは,実際に標準を使って,産業として動いていくことに注力していました。私は,とりわけ先端技術にフォーカスしていましたので,今思えばその当時は,まだ ITU の持つ役割に十分に気づいていなかったのかもしれません。現在は,技術を世界に普及させ,世界の隅々までリーチできるというITUの大きな役割を再認識しているところです。

― それでは,本題に入りたいと思いますが,TSB局長としてのビジョンについて,お聞かせください。

もともと,選挙をやっているときから,四つのコミットメントの頭文字を一つずつとり,“ONOEコミットメント”と掲げていたものがありました。ONOEのうちの一つの“O”が Outreach Worldwideを表しており,これが私の最終的な目標です。標準は,普及して使われてこそ,はじめて意味があると考えていて,世界中に標準を普及させることがビジョンの大きなテーマであり,他の三つ(Open and inclusive, New ecosystem, Efficient and effective management)は,これを実現するにあたっての基本的な手段となります。

そもそもなぜ,標準化が必要かという話をしますと,技術が普及することによって,健全な競争が生まれます。健全な競争や規模の経済によって,コストプライスが下がる。コストプライスが下がることによって普及が進み,マーケットが大きくなる。このような好循環を回していくことを可能にすることが標準化の意味ではないかと考えています。また単に標準化といっても,例えば評価手法を記載したガイドラインのような標準化もあります。そのような類の標準も,使われれば使われるほどフィードバックがあって,より良い表現になっていくこともあります。とにかく標準が使われることによって標準化の真の価値が出てくると思っています。世界中に標準を普及させる,途上国も先進国も同じ標準を使うことを目指すというのが,私のビジョンです。

現実には様々な状況があり,標準をつくるために標準化をやっているようなケースも見受けられます。このようなケースを全て否定するわけではないですが,私自身はそのようなケースはあまり好みません。本当に産業界に必要なものにフォーカスし,基本的には,使われるニーズがある標準策定に注力すべきだと,個人的には考えています。

この記事は, 『標準化と品質管理(SQ誌)』2024年春号(2024年3月1日発刊)で続きをご覧いただけます。

[ジュネーブ事務所 遠藤]

国際電気通信連合(ITU)電気通信標準化局長

NTT ドコモ常務執行役員 CTO,ドコモ・テクノロジ株式会社代表取締役社長,日本電信電話(NTT)株式会社CSSO(標準化戦略最高責任者)など数々の要職を務めた。

業界では「LTE (Long-Term Evolution) の父」として知られ,モバイルデバイスとネットワークのワイヤレスブロードバンド規格のアップグレードに貢献した。