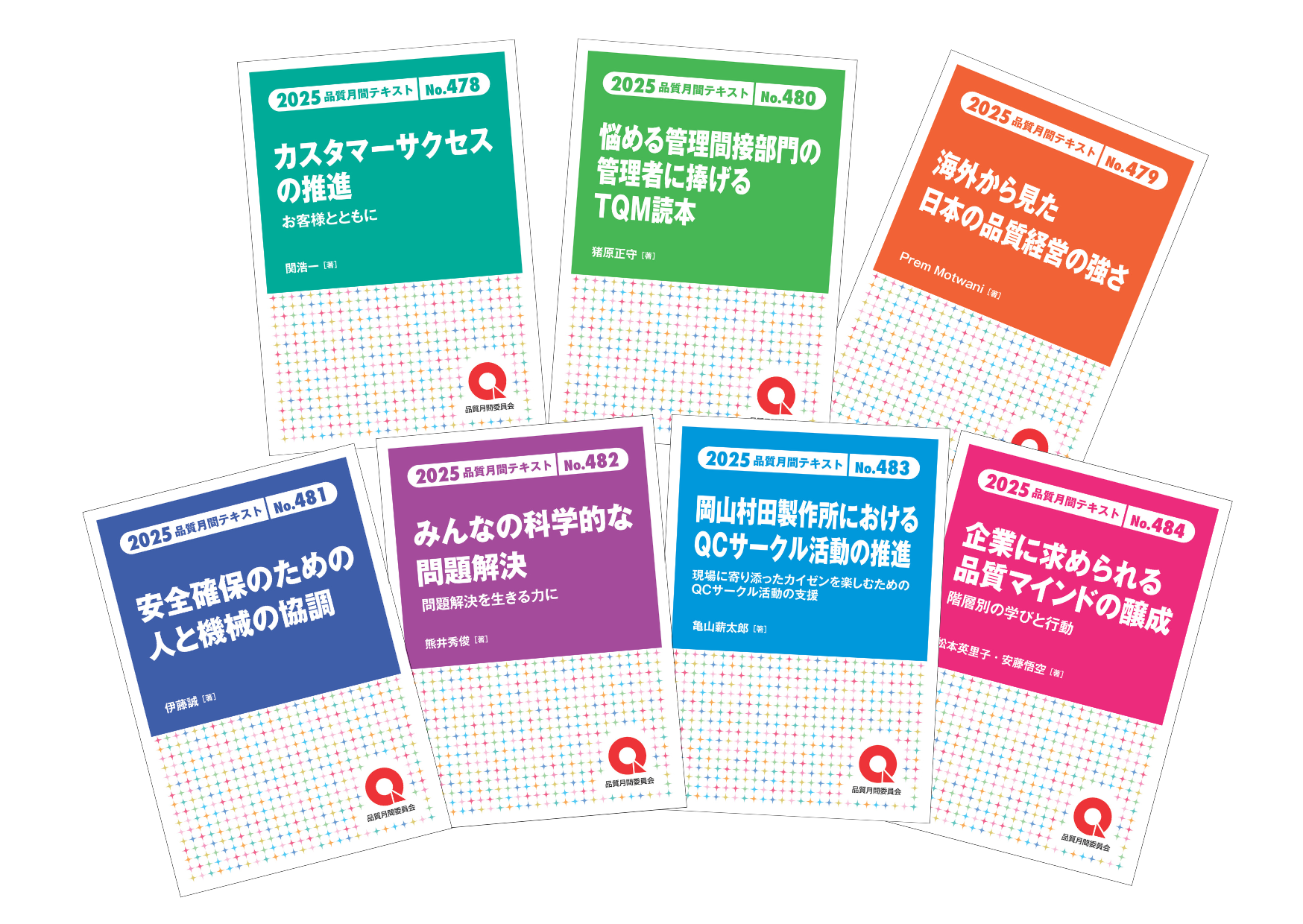

品質月間2025 テキストNo.478~484(1セット)

-

品切れ中です。

別途お問い合わせ下さい。3,762 円(税込)

本体価格:3,420 円

発売年月日:2025-09-01

-

7種セット・A5判

商品コード:6925400

テキストセット価格を設定し、テキストセットがお求めやすくなっております。

No. タイトル・著者

478 「カスタマーサクセスの推進 ―お客様と共に―」

関工業株式会社 代表取締役 関 浩一 著

近年のグローバル化や少子高齢化、デジタル技術の進展により企業経営環境が変化する中、持続的成長には経営資源の効果的活用と柔軟な組織作りが求められている。日本品質奨励賞(TQM奨励賞)を受賞した関工業株式会社は、2016年からTQM活動を開始し、5Sを導入して職場環境を改善した。2019年には全社的な品質向上を宣言したが、新型コロナウイルスの影響で業務の自動化・デジタル化を進め、生産性と精度を向上させた。また、顧客支援体制の強化にも取り組んでいる。本テキストでは、これらの事例や課題を通じて、中小企業が持続可能な経営を目指すためのヒントを紹介する。479 「海外から見た日本の品質経営の強さ」

ジャワハルラール・ネルー大学 元教授 Prem Motwani(プレム モトワニ)著

日本の品質経営(製品やサービスの品質だけでなく、顧客価値の創造を含めた経営全体の質を向上させる考え方)はQC・QAからTQC・CWQC(全社的品質管理)、そしてT Q M (総合的品質管理)へ進化し、日本の戦後の高度成長を支えたものであり、現在も日本のものづくりと「ジャパンクオリティ」の優位性を保っていることはよく知られている。また、日本の品質経営は独自性がありながら普遍性があるため1980年代ごろから世界50ヵ国以上で大変な人気を集めてきたし、今も途上国の製造業の発展に大きく貢献している。近年、国内で日本の品質管理が衰退してきていると一部で懸念されているが、日本の品質経営は今でも世界に通用するものであり、好調である。480 「悩める管理間接部門の管理者に捧げるTQM読本」

大阪電気通信大学 名誉教授 猪原 正守 著

企業の生産性と品質の向上は重要な経営要素とされている。TQMは,企業のすべての部門・あらゆる階層の全員が参加し、継続的な品質改善を通じて顧客満足と企業価値の向上を目指す経営手法である。しかし、製造部門における活動のように経営に貢献する指標が明確ではないため、間接部門においては全員参加のTQMが推進できていないという悩みがある。本書では間接部門の管理者たちの果たすべき役割と責任、達成度を評価するための管理項目の設定の考え方を紹介する。481 「安全確保のための人と機械の協調」

筑波大学システム情報系 教授 伊藤 誠 著

本テキストでは、自動化・自律化技術の進展に伴って起こりうる、人と機械との間の不整合に注目します。自動化の進む今日の人間機械系において、具体的に起こりうる問題事象、その事象が起こりうる原因について、事例を交えて紹介をします。さらに、システム全体としての安全を確保するために、人と機械とがいかに協調すべきなのか、できうるのかについて、考え方を述べます。482 「みんなの科学的な問題解決 ―問題解決を生きる力に―」

一般社団法人日本品質管理学会 フェロー 監事 熊井 秀俊 著

これまで産業界で実践を通じて培われてきた問題解決を、このたび仕事の中だけに留まらず社会・生活の様々な場面でも活用できる普遍的な方法として確立することができました。そこで、より広くの世の中の方々へ、より早く学生・生徒さんにも、問題解決について触れ、やってみようと思ってもらうことを目指して、特に、問題解決の「考え方」と、問題解決を「生きる力」にすることに重点を置いた、家族にも読ませたい入門書として本テキストを作成しました。483 「岡山村田製作所におけるQCサークル活動の推進 ―現場に寄り添ったカイゼンを楽しむためのQCサークル活動の支援―」

株式会社岡山村田製作所 モノづくりサポート課 シニアプロフェッショナル 亀山 薪太郎 著

株式会社岡山村田製作所では、2004年からQCサークル活動を実施しています。

活動の更なる活性化に向け、実態調査を実施したところ、活動時間が有効に使えていない、また、活動自体にやらされ感があり、楽しめていない実態が浮き彫りになりました。そこで、SNSでなじみのある「ショート動画」による学習教材の提供や、「カイゼンを楽しむ」を体感できるカイゼンフェス、改善Dayなどの仕掛けを行い、社内のQCサークルの活性化につなげた実例をご紹介します。484 「企業に求められる品質マインドの醸成 ―階層別の学びと行動―」

SOMPOリスクマネジメント株式会社 リスクエンジニアリング部 主任コンサルタント 松本 英里子 著

同上 チームリーダー(上級コンサルタント) 安藤 悟空 著

品質不正を防ぐためには、役割や立場の違いに応じた理解と行動が欠かせません。本書では、過去の品質不正事例をもとに作成した想定ケースを通じて、現場・管理職・経営層それぞれに求められる「学び」と「行動」を整理し、品質不正の未然防止に向けた階層別教育のあり方を考えます。★2025年11月1日~30日は、第66回品質月間です★

今年度のテーマは、「今こそみんなで考えよう! これからの品質の力」です。

少子化や自然災害の発生、物価高、国際紛争や社会経済的な変化、AIの急激な発展などの環境は加速度的に変化してきています。その中で仕事の喜びや達成感、自己肯定感、心理的安全性が得にくくなり、仕事に矛盾を感じたり疎外感や閉塞感を感じたりするようになってきています。激しい環境の変化の中で行き詰まりが感じられる今だからこそ、この状況を打ち破るための何かが必要とされています。

品質は物事の良し悪しを評価するものであり、人が協力する際の共通の目標やありたい姿を表現するものといえます。良し悪しを評価する品質に着目することで物事を改善し、創造することができます。PDCAや人間性尊重に基づく人財育成、人間力とチーム力の発揮、科学的な問題解決力や品質文化の育成、市場を拓く価値創造やリーダーシップ、AIやDXの活用など品質の力を高めるための考えや方法がそれぞれの場面に応じて豊富に作られてきています。PDCAは不確実な環境の中での管理の考え方を表したものであり、不確実な中での改善によるスパイラルアップ(螺旋階段を上るようにレベルアップ)を目指すものです。閉塞感を感じる今だからこそ現状をよりよくするためにこれからの品質の力を発揮することが期待されます。

激しい環境変化への適応は一筋縄ではいかないかもしれません。一人で現状を変えるのは困難ですし、考え方や方法を形式的に活用するだけではうまくいかないかもしれません。明日という明るい未来に向かって今こそ品質の力をみんなで考え、品質の力を発揮し、行き詰りを打ち破ることが期待されます。この品質月間を機会に一人ひとりが品質に目を向け、品質の意味やその価値を改めて考えることができれば幸いです。★品質月間資料を活用して、効果的な品質月間を実施してください★

~各社で行う品質月間行事(一例)~

●品質の総点検

●社内パンフレットなどの作成・配布

●品質月間特別講演会、クオリティフォーラムなどへの参加

●Q旗の掲揚、品質月間ポスター・標語の掲示

●社内報を品質管理(TQM)特集号とする

●内部監査や社長などによるTQM診断の実施

●論文などの募集・選考

●社内の品質管理(TQM)大会の開催、関連する表彰式の実施

●品質月間テキストなどの購入・配布

●TQMの観点からみたトップへの働きかけなど